Махмуд Кашгари

Members-

Публикации

593 -

Зарегистрирован

-

Посещение

Все публикации пользователя Махмуд Кашгари

-

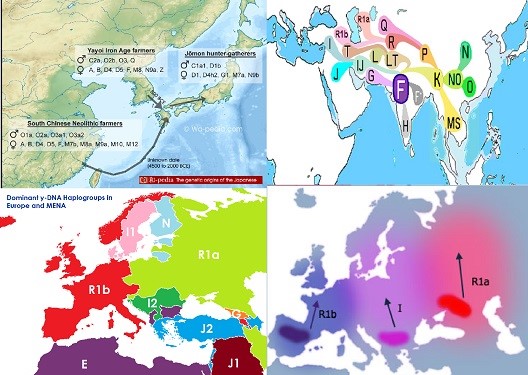

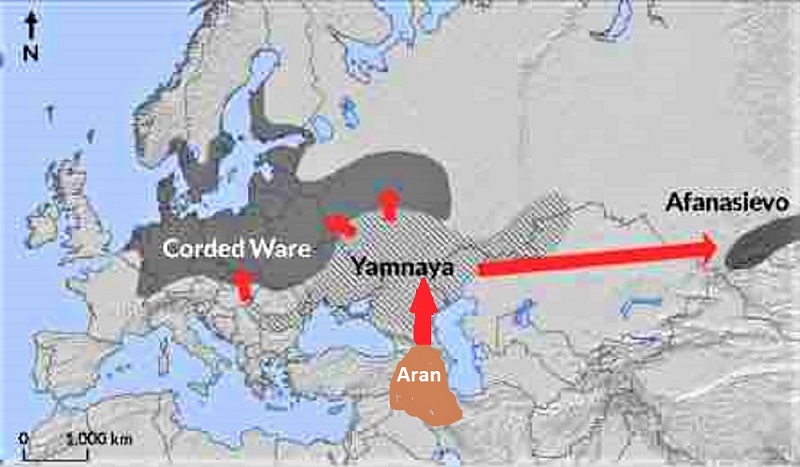

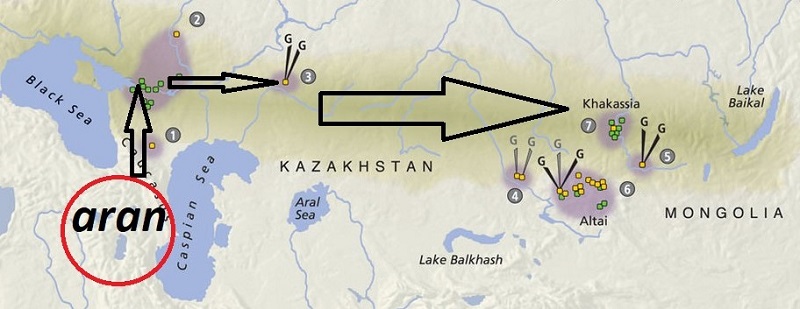

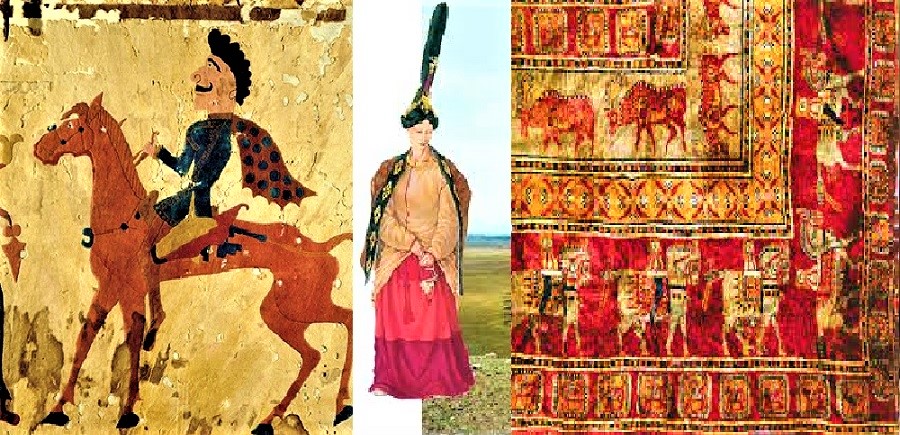

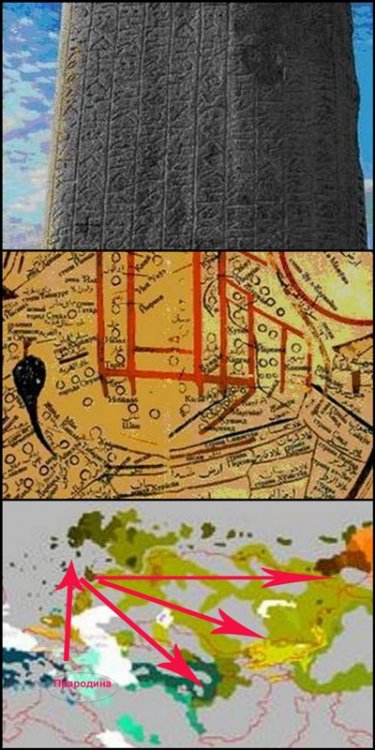

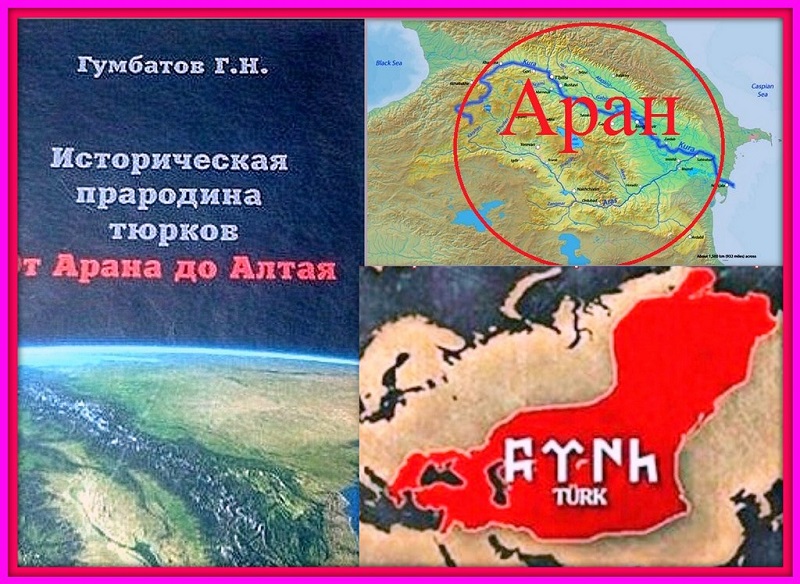

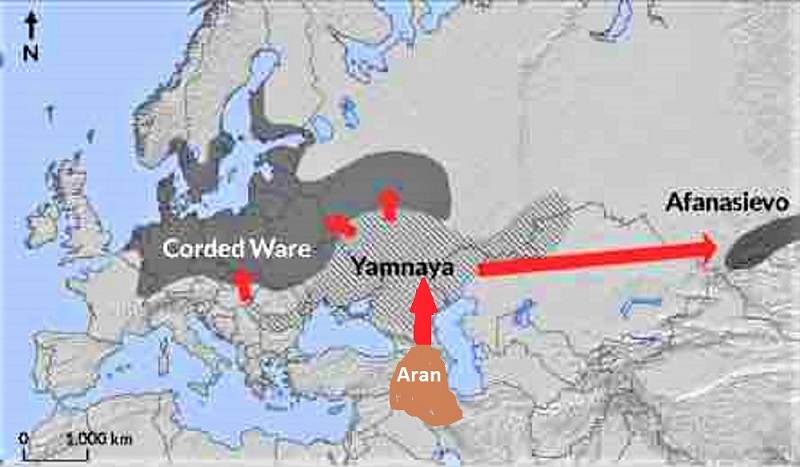

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Родина и родной язык для древних и современных тюркских народов. Том 9. Древние тюрки, покинув историческую прародину на Южном Кавказе, какое-то время прожили на территории Кумо-Манычской впадины, а затем под натиском вновь прибывших дальных родственников с юга, в поиске новых пастбищ решили идти на восток. Но их путь на восток в поисках лучших пастбищ для скота оказался очень долгим. Они прошли бескрайние сухие степи, безводные реки и высокие горы. Некоторые из них, устав в дороге, хотели остаться у первой попавшейся речки, довольствуясь даже небольшими клочками земли, со скудной травой. Но их предводитель говорил им, что расслабляться нельзя и надо двигаться вперед и, что там, где каждый день рождается солнце, их ждет благодатная долина с обширными степями с богатым травостоем, с многочисленными полноводными реками. И вот в один из переходов, которые они совершали на своих неуклюжих повозках, перед ними открылась залитая солнцем обширная степь, окруженная горами, с которых в долину стекали прохладные ручьи и реки. И было необычно для них, что на таких богатых травой пастбищах не видно было не одного стада коров, табуна лошадей или отары овец. Они попали на землю, доселе не заселенную скотоводами, где обитали только разрозненные племена охотников и рыболовов. Наконец сбылись предсказания их мудрого предводителя и «таримцы» обрели новую родину– Алтай. А затем они открыли для себя Туву и Хакасию. Это произошло в середине III тыс. до н.э., когда на территорию Южной Сибири с запада пришли европеоидные племена, разводившие домашний скот и занимавшиеся примитивным земледелием. В археологической литературе культура этих западных мигрантов известна как афанасьевская. Дальше на восток, поближе к месту восхода Солнца, древние скотоводы, правда, так и не смогли пройти. Так как впереди были болотистые долины, мало пастбищ и много леса, а в горах простиралась непроходимая тайга. Первоначально на новых землях их постоянно окружали враждебно настроенные племена, с которыми происходили стычки. Аборигены не только говорили на непонятном языке, но и внешне сильно отличались от них. Ведь пришлые скотоводы были европеоиды, а местные - монголоиды, занимавшиеся охотой и не знавшие, что животных можно разводить. Но затем пришлые скотоводы нашли общий язык с аборигенами и женились на местных красавицах. Таким образом, со временем пришлые и аборигены перемешались. https://www.academia.edu/53491130/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Родина_и_родной_язык_для_древних_и_современных_тюркских_народов_Том_9

-

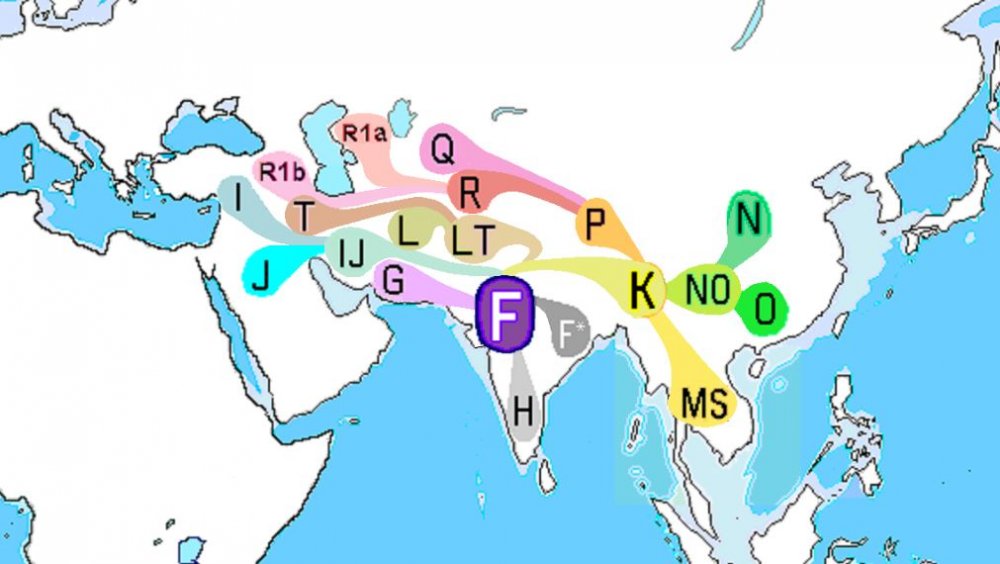

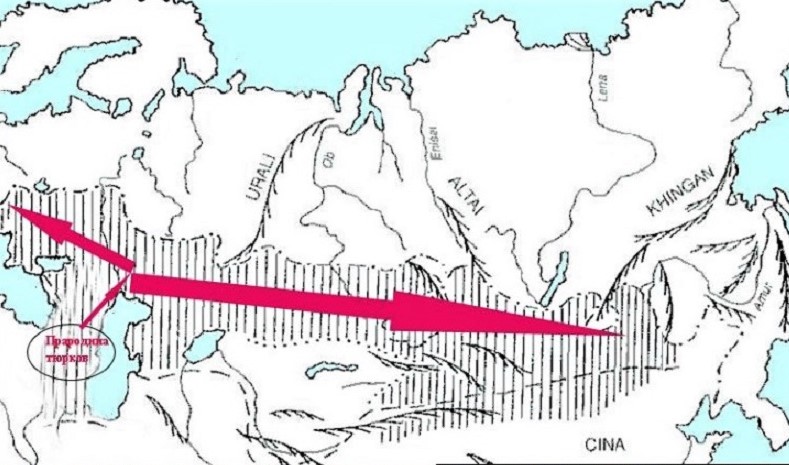

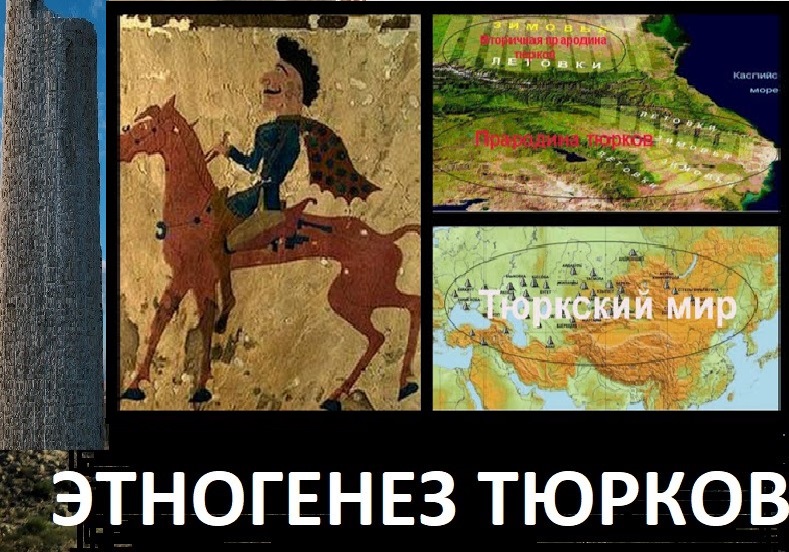

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Тюрки Центральной Азии. Том 8. Глоттохронологические расчеты, позволили нам определить возраст прототюркского праязыка – свыше 7 тыс. лет. Необходимо отметить, что к эпохе неолита люди в Передней Азии и на Южном Кавказе (в том числе и прототюрки) имели опыт речевого общения. Можем предположить, что шесть-семь тыс. лет тому назад скотоводы-прототюрки начали походы с Южного Кавказа на территорию евразийской равнины и далее на юго-восток. Им понадобилось менее одного тысячелетия, чтобы завоевать или ассимилировать, а также подчинить своему образу жизни евразийские и южносибирские племена охотников и рыболовов от Дуная до Енисея https://www.academia.edu/53442181/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%

-

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Тюрки Сибири. Том 7. Итак, мы можем предположить, что предки сибирских тюрков, покинув историческую прародину на Южном Кавказе, какое-то время прожили на территории Кумо-Манычской впадины, а затем под натиском вновь прибывших дальных родственников с юга, в поиске новых пастбищ решили идти на восток. Но их путь на восток в поисках лучших пастбищ для скота оказался очень долгим. Они прошли бескрайние сухие степи, безводные реки и высокие горы. Некоторые из них, устав в дороге, хотели остаться у первой попавшейся речки, довольствуясь даже небольшими клочками земли, со скудной травой. Но их предводитель говорил им, что расслабляться нельзя и надо двигаться вперед и, что там, где каждый день рождается солнце, их ждет благодатная долина с обширными степями с богатым травостоем, с многочисленными полноводными реками. И вот в один из переходов, которые они совершали на своих неуклюжих повозках, перед ними открылась залитая солнцем обширная степь, окруженная горами, с которых в долину стекали прохладные ручьи и реки. И было необычно для них, что на таких богатых травой пастбищах не видно было не одного стада коров, табуна лошадей или отары овец. Они попали на землю, доселе не заселенную скотоводами, где обитали только разрозненные племена охотников и рыболовов. Наконец сбылись предсказания их мудрого предводителя и они обрели новую родину– Алтай. А затем они открыли для себя Якутию, Туву и Хакасию. Это произошло в середине III тыс. до н.э., когда на территорию Южной Сибири с запада пришли европеоидные племена, разводившие домашний скот и занимавшиеся примитивным земледелием. В археологической литературе культура этих западных мигрантов известна как афанасьевская. Дальше на восток, поближе к месту восхода Солнца, древние скотоводы, правда, так и не смогли пройти. Так как впереди были болотистые долины, мало пастбищ и много леса, а в горах простиралась непроходимая тайга. Первоначально на новых землях их постоянно окружали враждебно настроенные племена, с которыми происходили стычки. Аборигены не только говорили на непонятном языке, но и внешне сильно отличались от них. Ведь пришлые скотоводы были европеоиды, а местные - монголоиды, занимавшиеся охотой и не знавшие, что животных можно разводить. Но затем пришлые скотоводы нашли общий язык с аборигенами и женились на местных красавицах. Таким образом, со временем пришлые и аборигены перемешались. https://www.academia.edu/53434385/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Тюрки_Сибири_Том_7

-

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. От прототюрков до современных тюрков. Том 6. Древние тюрки, до распада древнетюркской общности, долгие тысячелетия совместно проживали на достаточно небольшой территории и будучи отгороженными от соседей, долгое время не контактировали с другими народами, что и нашло своё отражение в специфике их языка. Необходимо отметить, что когда многие древние народы продолжали существовать за счёт охоты и собирательства, древние тюрки, благодаря естественно-географическим и климатическим особенностям их исторической прародины (географическая вариативность локальных групп диких растений и животных, пригодных для одомашнивания, а также наличие хорошо орошаемых пахотных участков земли), уже, примерно, в VI тыс. до н.э. начали интенсивно осваивать скотоводство и земледелие. В дальнейшем, резкое изменение климатических условий к концу IV тыс. до н.э., при наличии равнинных степных зимовий и высокогорных альпийских летовий, вынудило их перестраивать свою хозяйственную деятельность в пользу отгонного скотоводства. Теперь зимой они жили у больших рек, а весной поднимались со своими стадами высоко в горы. Однако, со временем они стали ощущать нехватку пастбищ и часть из них переселилась на новые земли, в степи северного Прикаспия. Начиная со второго тысячелетия до н.э. древние тюрки распространили свой язык от Дуная до Енисея. https://www.academia.edu/53371547/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_От_прототюрков_до_современных_тюрков_Том_6

-

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии.Том 5. https://www.academia.edu/53349297/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Том_5

-

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Тюрки от Арана до Алтая. Том 4. https://www.academia.edu/53342882/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Тюрки_от_Арана_до_Алтая_Том_4

-

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Том 3. https://www.academia.edu/.../%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0... Чтобы прочитать или скачать мои публикации нажимайте на вышеуказанные синие надписи. Заранее благодарю.

-

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Том 2. https://www.academia.edu/53310871/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Том_2 Чтобы прочитать или скачать мои публикации нажимайте на вышеуказанные синие надписи. Заранее благодарю.

-

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Том 1. https://www.academia.edu/53301722/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Том_1

-

Гумбатов Гахраман. Этногенез древних и современных тюркских народов. Тюрки Центральной Азии. Том 7. https://www.academia.edu/53290573/Гумбатов_Гахраман_Этногенез_древних_и_современных_тюркских_народов_Тюрки_Центральной_Азии_Том_7

-

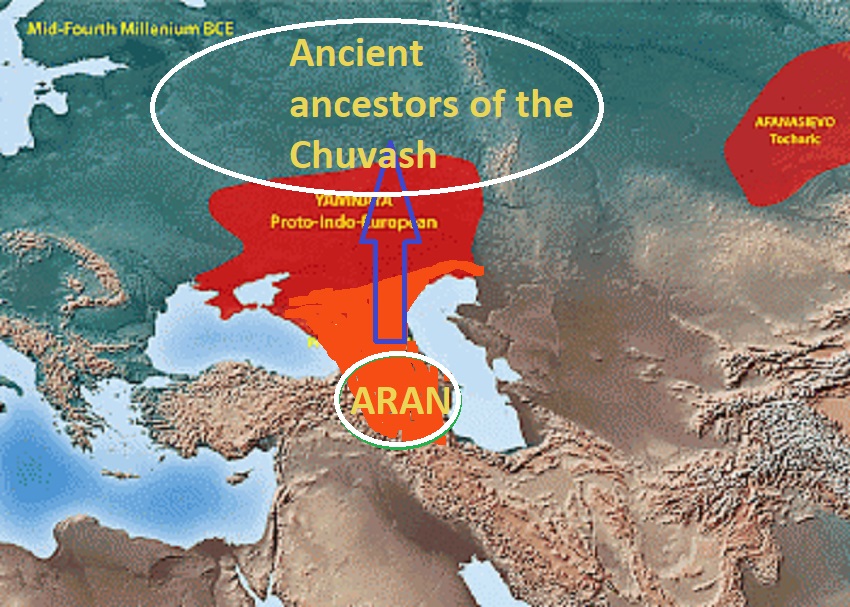

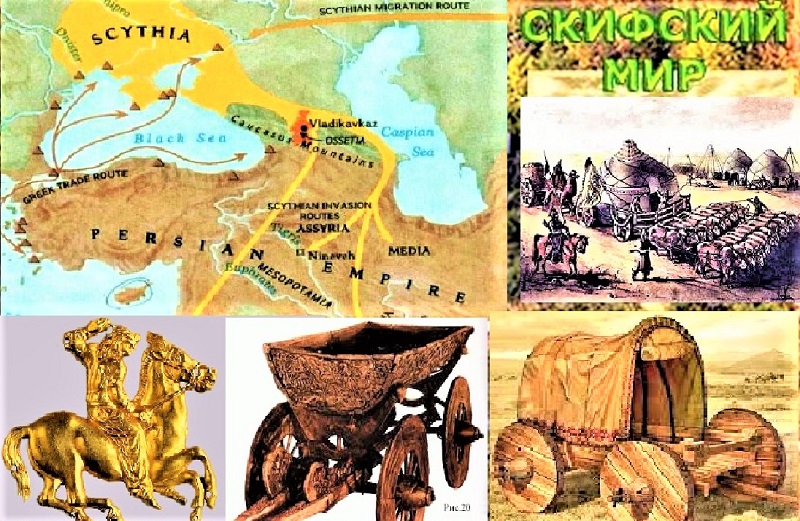

Гумбатов_Гахраман._Этногенез_древних_и_современных _тюркских_народов._Древние_тюрки._Том_6 Глоттохронологические расчеты, позволили нам определить возраст прототюркского праязыка – свыше 7 тыс. лет. Необходимо отметить, что к эпохе неолита люди в Передней Азии и на Южном Кавказе (в том числе и прототюрки) имели опыт речевого общения. Можем предположить, что шесть-семь тыс. лет тому назад скотоводы-прототюрки начали походы с Южного Кавказа на территорию евразийской равнины и далее на юго-восток. Им понадобилось менее одного тысячелетия, чтобы завоевать или ассимилировать, а также подчинить своему образу жизни евразийские и южносибирские племена охотников и рыболовов. Тюркский мир, расширившийся в эпоху великих переселений от Средиземноморья на юго-западе до Северного Ледовитого океана на северо- востоке, был создан степными кочевниками. Анализ древнетюркской лексики вырисовывает перед нами образ народа, создателя этого языка, воинственного подвижного скотовода, охватывающего своими миграциями огромные пространства. Можно также предположить, что для прототюрков шесть тысяч лет тому назад вторичной прародиной стала вся евразийская степь от Дуная до Алтая. На обширной территории Евразии древнетюркские народы распространялись в следующие периоды: 1. протобулгары - 4-3 тыс. до н.э - путь через Кавказ на север:> Северное Причерноморье (киммерийцы, гунны, хазары)) > Северное Поволжье (проточуваши). В дальнейшем часть протобулгар переселилась на территорию Прибайкалья (протоякуты). 2. протоуйгуры (лобноро-таримцы), протоалтайцы, протохакассы, прототувинцы - 3-2 тыс. до. н.э. -путь по Евразийской степи на восток: Волга>Урал> Енисей>Таримская впадина (протоуйгуры). 3. протохунны (протокыпчаки) - 2 тыс. до. н.э.- путь по Евразийской степи на юговосток: Волга>Урал > Мангышлак> Алтай> Монголия-Ордос (хунны). 4. протоогузы (скифы, юэчжи, «пазырыкцы», тюркюты, огузы)-середина первой половины первого тысячелетия до н.э. путь на восток: Закавказье > Памир > Монголия > Алтай( юечжы-пазырыкцы). Другая группа огузов переселилась на территорию Северного Причерноморья (скифы Геродота). https://www.academia.edu/53284581

-

Гумбатов Гахраман. Этногенез древних и современных тюркских народов. Тюрки Сибири. Том 5. В последние годы появилось много публикаций, в которых утверждается, что развитие языков во многом зависят от окружающей среды, в которой они возникали — и особенно от климата и ландшафта. Исследователи обработали базу данных по многим письменным языкам со всего мира. Они наложили эти лингвистические данные на карты распространения языков и сравнили полученный результат с картами климатических условий. «Первоначальным ареалом обитания носителей праязыка можно считать такую географическую область, которая своими экологическими, географическими и культурноисторическими характеристиками соответствует картине среды обитания, получаемой на основе лингвистической реконструкции лексики праязыка», – пишут Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов в своей классической книге по индоевропеистике «Индоевропейский язык и индоевропейцы». По мнению Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, экологический критерий при уточнении первоначального ареала обитания носителей древнего языка стоит на первом месте. В древности человеческое общество целиком зависело от природы. Люди еще не были знакомы с употреблением огня, не имели эффективного оружия для борьбы с хищными животными, не умели строить жилищ. Поэтому люди не могли выйти за пределы зон с теплым климатом. В те далёкие времена северные страны с холодным климатом были непригодны для обитания человека. В заселении новых земель важнейшее значение имела их доступность и пригодность для хозяйственного использования. По мнению археологов человек палеолитического времени, перекочевывал с места на место в поисках пищи. Доказано, что на чужой территории людям и животным гораздо труднее найти пищу, чем в «своей» области кормления, где привычный рельеф местности и природная обстановка им помогает. На основе палеонтологических и геологических данных выясняется, что в раннем голоцене на Кавказе был сравнительно теплый климат и была распространена фауна, близкая к современной. В тюркских языках термины климатические (снег, лёд, сугроб, вьюга, буран и др.) по количеству и разнообразию резко уступают другим терминам окружающих людей других элементов природы (горы, реки, фауна, флора и др.). Ученые определили, что народы, живущие в Сибири, а также на территориях, где большую часть времени присутствует снежное покрытие, названия снега должны быть более разнообразными по сравнению с их количеством у жителей Средней и Южной полосы. Однако, названия снега в тюркских языках Сибири (якутском, тувинском, тофаларском, шорском, хакасском) не столь разнообразны, как в уральских и являются рефлексами пратюркского слова *Kiaar 'снег'». В языке многих коренных народов Сибири насчитываются свыше 10 названий снега. Так, например, в ненецком языке 14, а в уральских языках ((финском, коми, хантыйском, мансийском, самодийских) 10 названий снега. Это является доказательством того, что тюркские народы переселились на территорию Сибири относительно недавно, около 4 тысячелетий. А историческая прародина всех тюркских находится в Восточном Закавказье, где тюркские народы живут не менее 8,0 тыс. лет, а в зимнее время температура воздуха на данной территории в среднем составляет +5С. Если собрать воедино все те названия животных и растений, которые были известны тюркскому праязыку, то с учетом былого географического распространения соответствующих биологических видов можно очертить некогда существовавшие границы области расселения (прародины) древних тюрков. Известный французский лингвист А.Мартине в статье «Распространение языка и структурная лингвистика» писал: «Язык одолевает своих соперников не в силу каких-то своих внутренних качеств, а потому, что носители его являются более воинственными, фанатичными, культурными, предприимчивыми… Даже в случаях, когда язык распространяется на ранее не заселенные территории, остается возможность, что новая среда и новый способ жизни определят развитие речи данного района, а косвенно и языка в целом. Но, как правило, распространение языка проходит через ситуацию двуязычия, которая вне зависимости от того, выживает ли каждый из борющихся языков или же один из них исчезает, всегда оказывает весьма значительное влияние на данный язык». Как известно понятие "историческая прародина" традиционно ассоциируется с локальной территорией, неким "первичным очагом", в границах которого складывались архаические элементы физического типа, языка и культуры современного этноса. На основании археологических данных мы выяснили, что на Южном Кавказе предки современных тюркских народов примерно 7,0 тыс. лет тому назад освоили отгонное скотоводство. 6,0 тысяч лет начался распад древнетюркской общности. Часть древних тюрков по западному побережью Каспия, в поиске новых пастбищ двинулись на Север. Другая часть древних тюрков, начиная с III тыс. до н.э. переселилась на территорию Алтая и смежных регионов Южной Сибири (афанасьевцы, окуневцы, андроновцы, карасукцы и др.). Коренными народами Южной Сибири и прямыми потомками афанасьевцев и карасукцев являются алтайцы, шорцы, хакасы, тувинцы, тофалары – тюркские народы Сибири. Около 500 лет тюрки Сибири стали подданными Российской империи, но до сих пор сохранили свою древнюю культуру и свой тюркский язык. Для тюркских народов Сибири мы наблюдаем общие названия явлений окружающего мира (животных и растений, разновидностей ландшафта) и видов жизнедеятельности (хозяйствования, оленеводства, охоты, рыболовства). Как известно на территории Сибири, равной территории всей Западной Европы, вместе с другими гражданами России живут около 1,0 млн. тюрков, то есть 0,5 % всего современного тюркского мира (в настоящее время свыше 200 млн. тюрков живут в Европе и Средней Азии). https://www.academia.edu/53278787/Гумбатов_Гахраман_Этногенез_древних_и_современных_тюркских_народов_Тюрки_Сибири_Том_5 Цитата

-

Гумбатов Гахраман. Этногенез древних и современных тюркских народов. Казахи. Том 4.м https://www.academia.edu/53249277/Гумбатов_Гахраман_Этногенез_древних_и_современных_тюркских_народов_Казахи_Том_4

-

Гумбатов Гахраман. Этногенез древних и современных тюркских народов. Чуваши. том 3. Вопрос этногенеза чувашей является одним из наиболее сложных и трудных. На основании археологических данных можно предположительно сказать, что это были аборигены края, объединившиеся местные разнородные и разноязычные лесные племена скифо-сарматского происхождения с охотничьим и рыболовным хозяйством. Несколько позднее, вероятно, явились к ним и осели скотоводы-тюрки, с которыми они смешались и образовали добулгарское племенное объединение с преобладанием тюрков и языка их, поскольку скотоводство в первобытном хозяйстве играло решающую роль. Когда же потом пришли на Волгу булгары-тюрки, то чувашское племенное объединение в силу общности языка и некоторых бытовых обыденностей легко ассимилировалось с ними. Этим только и можно объяснить, почему именно соседи чувашей, как марийцы, удмурты, отчасти и мордва, наравне с чувашами входившие в состав Булгарского царства, нисколько не поддались ассимиляции с пришельцами, в чистоте сохранили свой язык, ограничились только заимствованием нескольких десятков булгарских слов, а чуваши окончательно тюркизировались. https://www.academia.edu/53212903/Гумбатов_Гахраман_Этногенез_древних_и_современных_тюркских_народов_Чуваши_том_3

-

Гумбатов Гахраман. Этногенез древних и современных тюркских народов. Азербайджанцы. том 2. https://www.academia.edu/53189189/Гумбатов_Гахраман_Этногенез_древних_и_современных_тюркских_народов_Азербайджанцы_том_2

-

Гумбатов Гахраман. Этногенез древних и современных тюркских народов. том 1 . https://www.academia.edu/53121477/Гумбатов_Гахраман_Этногенез_древних_и_современных_тюркских_народов_том_1

.jpg.c3137ed1a2dba24129f7b13a2ca1e97d.jpg)