Махмуд Кашгари

Members-

Публикации

593 -

Зарегистрирован

-

Посещение

Все публикации пользователя Махмуд Кашгари

-

Древнетюркские курганы Закавказья донесли до нас облик древнетюркской культуры, полной своеобразия и небывалого до тех пор великолепия. Их, безошибочно, следует признать погребениями вождей богатого скотоводческого племени, власть которого распространялась и за пределы Закавказья. Археологические исследования в Закавказье, направленные на изучение памятников медного века, четко обрисовывают культуру этого периода, своими корнями связанную с закавказскими неолитическими памятниками. Рассмотренные археологами раскопки в Азербайджане открыли древние поселения и курганы , уходящие в IV тысячелетие до н. э. и принадлежавшие матриархально-родовым общинам, основой хозяйства которых было земледелие и скотоводство, возникшие в Закавказье еще в неолитический период к получившие здесь дальнейшее развитие. Сктоводство в энеолитический период получило интенсивное развитие, и оно имело большое значение для дальнейшего роста всей культуры Закавказья, так как увеличение стада в условиях этой эпохи легче могло дать прибавочный продукт, чем земледелие. Курганы Азербайджана дали возможность проследить не только численный рост скота в Закавказье, усиление его роли в хозяйстве, но и качественное изменение поголовья в сторону увеличения мелкого рогатого скота. Это изменение состава стада было, по-видимому, связано с изменением самой формы скотоводства, которое начало постепенно принимать полукочевой характер. Пастбища на территории поселения и поблизости от "его не могли уже удовлетворять кормовой потребности, и скот приходилось угонять на пастбища, удаленные от места жительства. Естественно, что эта форма скотоводства связана с численным увеличением менее прихотливого и легче передвигающегося мелкого скота, а также с появлением собаки. Памятники медного века Закавказья обнаруживают поразительное сходство с памятниками той же стадии развития общества на территории Передней Азии, но все же при всей близости они выявляют также и определенное своеобразие, что указывает на самостоятельность их развития. В середине II тысячелетия до я. э. в Закавказье наблюдаются существенные изменения. На основе культуры медного века, как непосредственно из нее вытекающая, складывается культура раннего периода эпохи бронзы, свидетельствующая не только о крупных изменениях внутри общества Закавказья, не только о большом культурном прогрессе, но также и об установившихся прочных связях Закавказья с древневосточной культурой Передней Азии. Непрерывная борьба за скот и пастбища, а также грабительские набеги приводят к усилению враждебных отношений между племенами, к постоянным военным столкновениям. В связи с этим поселения принимают вид укрепленных городищ со стенами, сложенными из громадных каменных глыбы, достигающих иногда двухметровой высоты. Таковы нижние ряды кладки стены крепости на мысу р. Занги, Кизил-кала, у Тазакенда, крепости, имеющей следы. долговременной жизни от середины II тысячелетия до я. э. и. до средневековья. В 1896 г. П. В. Чарковским были произведены раскопки обширного курганного могильника этой крепости, продолженные через несколько лет Э. Реслером. Наиболее древней группой курганов этого могильника оказались невысокие каменные насыпи, перекрывающие не каменные ящики, как курганы начала I тысячелетия до н. э., а могилы в виде ям прямоугольной формы. Курганы эти дали небольшой количественно материал, состоящий из расписных сосудов, одного сосуда в резным орнаментом и каменного грушевидного навершия булавы. Сосуды представляли собою кувшины с низким горлом и чашки, украшенные черной росписью по красному фону. Замечательные образцы этой керамики происходят из богатых курганов, раскопанных Б. А. Куфтиным в Борчалы (Триалетский район Грузии). Эти курганы принадлежали вождям племени, жившего в бассейне р. Цалки и стоявшего, вероятно, во главе союза племен. Количество раскопанных курганов (12) говорит за то, что они охватывают промежуток времени около 200 лет; и действительно, погребальные памятники, по своему сооружению и по расписной керамике отчетливо делятся на две разновременные группы (ямные и безъямные). Предметы, добытые при раскопках, показывают нам чрезвычайно развитую местную культуру, связанную с древним Востоком, в частности, древнейшим Хеттским царством, что отчетливо видно по многообразным и многочисленным памятникам искусства. Могилы, раскопанные Б. A. Куфтиным, хронологически следуют за курганами медного века, исследованными в том же районе. Эти могилы представляли собой курганы (иногда сооруженные из камней), перекрывающие громадную могильную яму, глубиной, в отдельных случаях, до 7-9 м, сплошь заваленную крупными валунами. Размеры этих сооружений свидетельствуют о большом количестве труда, затраченном на сооружение. Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Курганы. Том 15. https://academia.edu/54520084/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A2%D0%BE%D0%BC_15

-

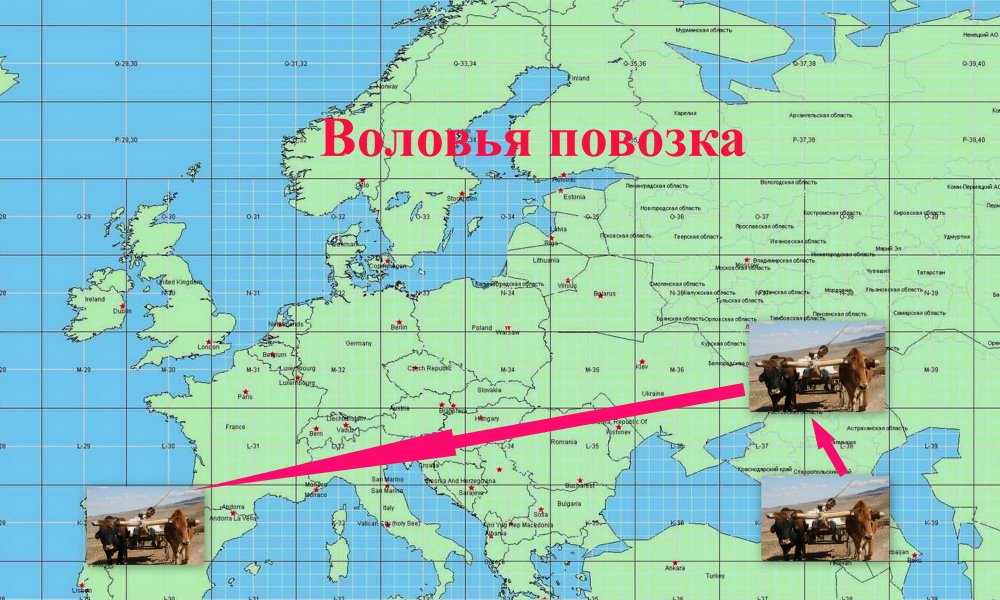

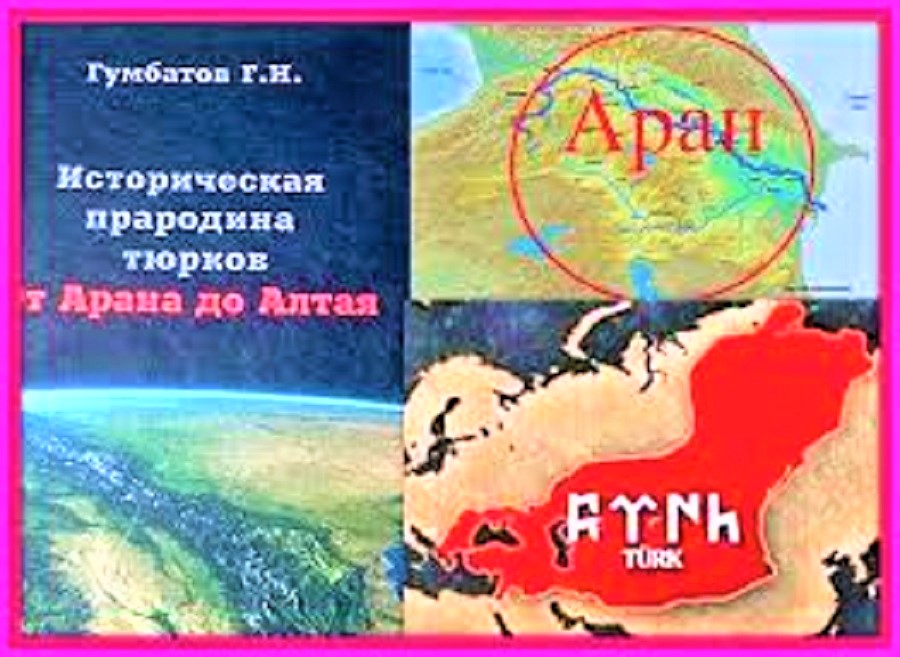

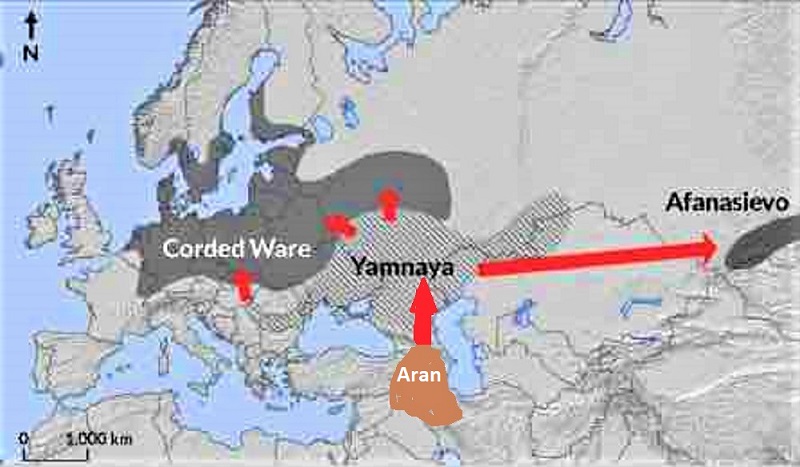

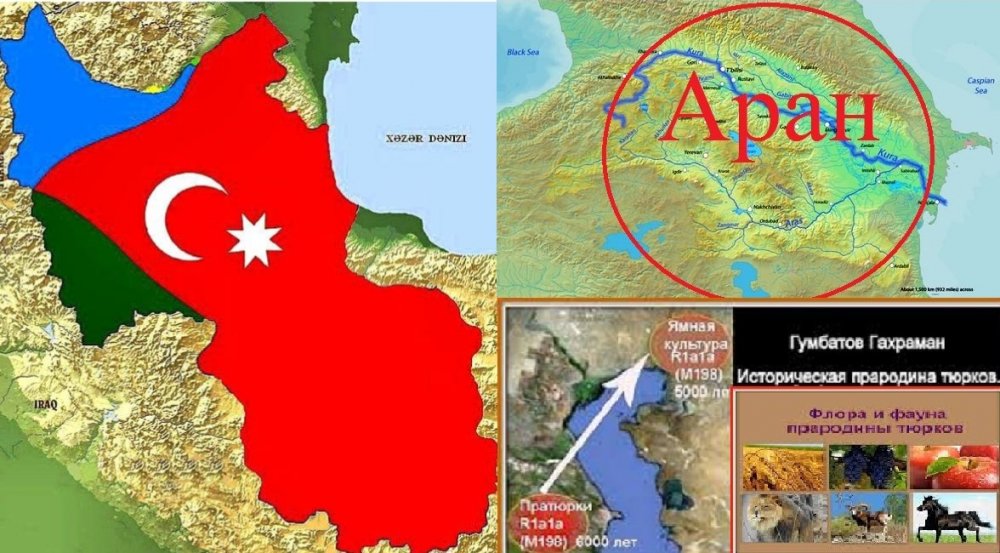

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Прототюрки за 1000 лет добрались с Передней Азии до Атлантического и Тихого океанов. Том 14. Как известно понятие "историческая прародина" традиционно ассоциируется с локальной территорией, неким "первичным очагом", в границах которого складывались архаические элементы физического типа, языка и культуры современного этноса. На основании археологических и генетических данных мы выяснили, что на Южном Кавказе предки современных тюркских народов примерно 7,0 тыс. лет тому назад освоили отгонное скотоводство. 6,0 тысяч лет начался распад древнетюркской общности. Часть древних тюрков по западному побережью Каспия, в поиске новых пастбищ двинулись на Север. Другая часть древних тюрков, начиная с III тыс. до н.э. переселилась на территорию Алтая и смежных регионов Южной Сибири (афанасьевцы, окуневцы, андроновцы, карасукцы и др.). Часть древних тюрков переселилась на Запад (пасиего) https://www.academia.edu/54487515/Собранение_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Прототюрки_за_1000_лет_добрались_с_Передней_Азии_до_Атлантического_и_Тихого_океанов_Том_14

-

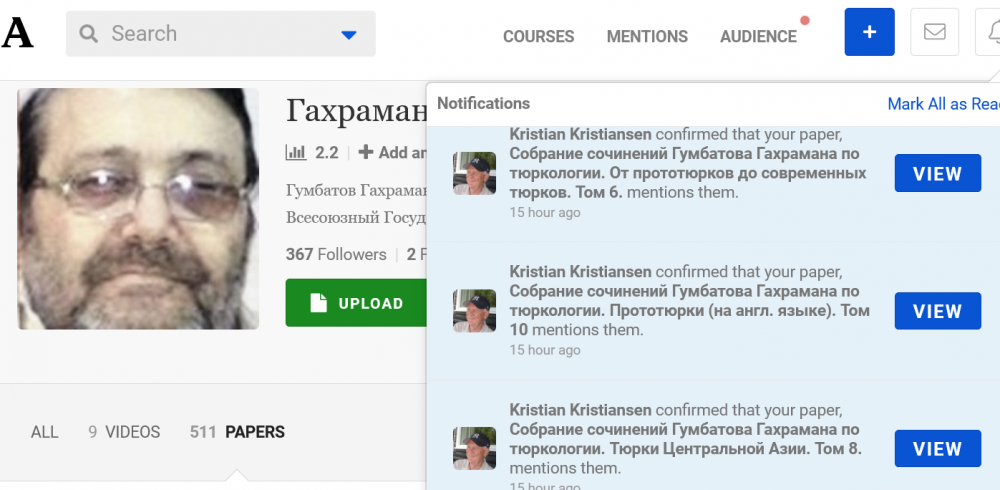

Датский археолог К.Кристиансен продолжает изучать этническую историю тюркских народов. https://www.academia.edu/.../%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0...

-

-

-

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Прародина тюркских народов. том. 13. Как известно понятие "историческая прародина" традиционно ассоциируется с локальной территорией, неким "первичным очагом", в границах которого складывались архаические элементы физического типа, языка и культуры современного этноса. На основании археологических данных мы выяснили, что на Южном Кавказе предки современных тюркских народов примерно 7,0 тыс. лет тому назад освоили отгонное скотоводство. 6,0 тысяч лет начался распад древнетюркской общности. Часть древних тюрков по западному побережью Каспия, в поиске новых пастбищ двинулись на Север. Другая часть древних тюрков, начиная с III тыс. до н.э. переселилась на территорию Алтая и смежных регионов Южной Сибири (афанасьевцы, окуневцы, андроновцы, карасукцы и др.). https://www.academia.edu/54153108/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Прародина_тюркских_народов_том_13

-

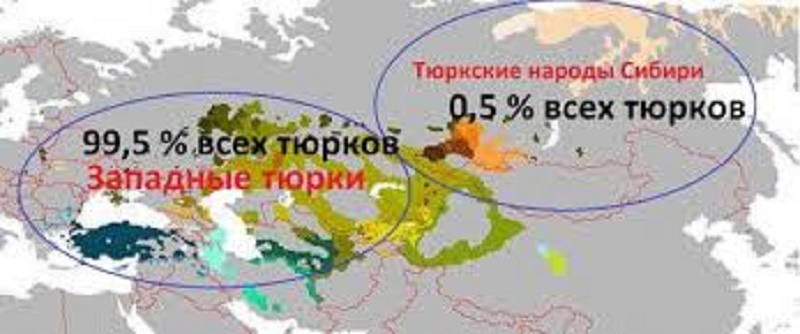

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Тюрки Крыма (крымские татары).Том 12. Тюрки Крыма ( крымские татары), являясь потомками древних тюркских народов киммерийцев и скифов, живут в Крыму с VII в. до н. э. Современная этническая карта, отражающая расселение тюркских народов, — это результат многотысячелетних этногенетических и миграционных процессов. Древнейшие очаги тюркского этно- и глоттогенеза, т. е. очаги первоначального формирования тюркских народов и языков, неразрывно связаны с западом Евразии — Южный Кавказ, Северное Причерноморье, Крым, Прикаспий, а также Южный Урал. Евразийские степи между Волгой и Енисеем еще в VI—II тыс. до н. э. занимали древнетюркские племена европеоидного расового типа, те самые «тюрко-скифо-сарматы», многочисленные племена которых говорили на родственных друг другу тюркских языках. https://www.academia.edu/53986493/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Тюрки_Крыма_крымские_татары_Том_12

-

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Тюрки Азербайджана. том 11. Предки современных азербайджанских тюрков, древние тюрки, живя на своей исторической прародине, прежде чем одомашнить, обитающих на территории Южного Кавказа горных баранов, коз и туров, и стать скотоводами, несколько тысяч лет существовали за счет охоты на этих диких животных. Практика одомашнивания животных началась на Ближнем Востоке семь-восемь тысяч лет назад». Действительно, в какой-то момент своей истории, охотники, в том числе, видимо, и древние тюрки, внесли существенные изменения в загонную охоту на диких животных. Они решили более не загонять диких животных к скалам и обрывам. Теперь они решили попытаться поймать муфлонов и горных козлов живьем. Для этого они начали подгонять их к безопасному спуску с гор. В этом случае животные, благополучно спустившись с гор и вырвавшись на просторы равнин, мчались вперѐд, не обращая внимание на построенные охотником высокие каменные или камышовые заборы загонов, И только неожиданно наскочив на заграждающий им путь высокий забор, они начинали понимать, что попали в ловушку. Содержание животных в загонах наконец-то позволило охотнику получать свежее мясо не только во время охоты, но и длительное время после нее. Со временем на Кавказе и прилегающих территориях Передней Азии охотники стали сооружать подобные искусственные сооружения - загоны. Их приспособили к местному рельефу, стали размещать на вершинах холмов. Это давало ряд преимуществ. Во-первых, с вершин холмов, как правило, спускались овраги в долину к ручьям или рекам, то есть к пастбищам и водопоям, где скапливались животные. Овраги могли использоваться как естественные направляющие для загона животных на вершину холма, которую ограждали по периметру, вырыв ров и насыпав вал с внешней от него стороны. Необходимо отметить, что на Южном Кавказе до сих пор сохранились остатки каменных охотничьих загонов. Древние тюрки называли эти загоны аранами, а заградительные камни этих загонов - гошундашами, то есть - каменными охотниками или каменным войском. На сегодня некоторые гошундаши-араны сохранились во многих регионах Евразии. При изучении наскальных рисунков в разных местах Евразии от Закавказья до Алтая, археологи обнаружили множество рисунков сцен загонной охоты и загонов-ловушек. https://www.academia.edu/53901266/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Тюрки_Азербайджана_том_11

-

Благодаря "Academia.edu" датский археолог заинтересовался тюркологией. https://proza.ru/2021/09/29/567

-

Благодаря "Academia edu" датский археолог заинтересовался тюркологией. https://www.academia.edu/53855164/Благодаря_Academia_edu_датский_археолог_заинтеросовался_тюркологией

-

Благодаря "Academia edu" датский археолог заинтересовался тюркологией. https://www.academia.edu/53855164/Благодаря_Academia_edu_датский_археолог_заинтеросовался_тюркологией

-

Благодаря "Academia edu" датский археолог заинтересовался тюркологией. https://www.academia.edu/53855164/Благодаря_Academia_edu_датский_археолог_заинтеросовался_тюркологией

-

-

https://www.academia.edu/53568777/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Прототюрки_на_англ_языке_Том_10

-

-

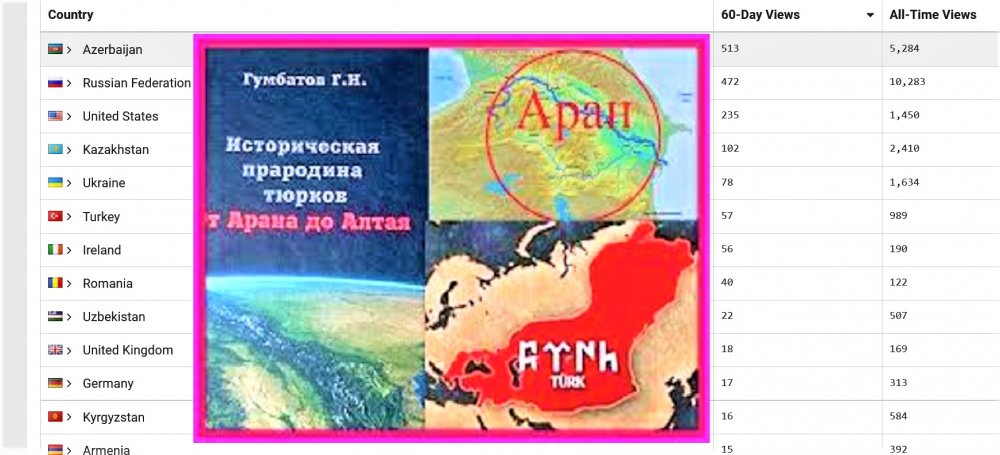

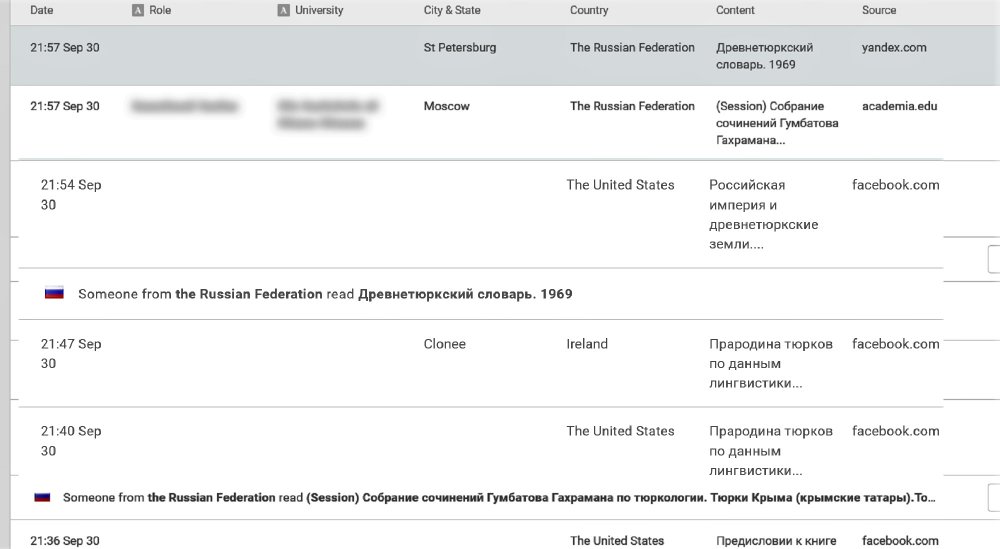

Страны, в которых живут читатели публикаций по "Тюркологии". https://independent.academia.edu/ГахраманГумбатов/Papers

-

Собрание сочинений Гумбатова Гахрамана по тюркологии. Прототюрки (на англ. языке). Том 10 . Мы можем предположить, что древние предки современных тюркских народов, покинув историческую прародину на Южном Кавказе, какое-то время прожили на территории Кумо-Манычской впадины, а затем под натиском вновь прибывших дальных родственников с юга, в поиске новых пастбищ решили идти на восток. Но их путь на восток в поисках лучших пастбищ для скота оказался очень долгим. Они прошли бескрайние сухие степи, безводные реки и высокие горы. Некоторые из них, устав в дороге, хотели остаться у первой попавшейся речки, довольствуясь даже небольшими клочками земли, со скудной травой. Но их предводитель говорил им, что расслабляться нельзя и надо двигаться вперед и, что там, где каждый день рождается солнце, их ждет благодатная долина с обширными степями с богатым травостоем, с многочисленными полноводными реками. И вот в один из переходов, которые они совершали на своих неуклюжих повозках, перед ними открылась залитая солнцем обширная степь, окруженная горами, с которых в долину стекали прохладные ручьи и реки. И было необычно для них, что на таких богатых травой пастбищах не видно было не одного стада коров, табуна лошадей или отары овец. Они попали на землю, доселе не заселенную скотоводами, где обитали только разрозненные племена охотников и рыболовов. Наконец сбылись предсказания их мудрого предводителя и они обрели новую родину– Алтай. А затем они открыли для себя Якутию, Туву и Хакасию. Это произошло в середине III тыс. до н.э., когда на территорию Южной Сибири с запада пришли европеоидные племена, разводившие домашний скот и занимавшиеся примитивным земледелием. В археологической литературе культура этих западных мигрантов известна как афанасьевская. Дальше на восток, поближе к месту восхода Солнца, древние скотоводы, правда, так и не смогли пройти. Так как впереди были болотистые долины, мало пастбищ и много леса, а в горах простиралась непроходимая тайга. Первоначально на новых землях их постоянно окружали враждебно настроенные племена, с которыми происходили стычки. Аборигены не только говорили на непонятном языке, но и внешне сильно отличались от них. Ведь пришлые скотоводы были европеоиды, а местные - монголоиды, занимавшиеся охотой и не знавшие, что животных можно разводить. Но затем пришлые скотоводы нашли общий язык с аборигенами и женились на местных красавицах. Таким образом, со временем пришлые и аборигены перемешались. https://www.academia.edu/53568777/Собрание_сочинений_Гумбатова_Гахрамана_по_тюркологии_Прототюрки_на_англ_языке_Том_10

.jpg.fbcb5bd8fe50cda9e0d2d4129bf3f284.jpg)

AcademiaeduAnalytics.thumb.png.d8daf85c778aa857e71630ce3088655c.png)

AcademiaPremiumUpgrade-Academiaedu.png.f98bf3124202b524fbc6d1acfe960330.png)